El terremoto político que estamos viviendo en los últimos días ha sacado a la luz un espejo terrible de lo que somos, de las prácticas que seguimos lastrando y multiplicando sin aprender nada. No es un espejo que refleja exclusivamente a la clase política. El clamor “¡Que se vayan todos!” [gobierno y congresistas] repetido hoy en manifestaciones y por diferentes redes sociales, poco o nada cambiará las cosas si como sociedad no cuestionamos el tipo de aspiraciones y prácticas que diario alimentamos y con las que abonamos el fango en el que se ha convertido la política peruana.

Los keikovideos del 20 de marzo no solo muestran las mismas prácticas de compraventa de congresistas y autoridades políticas en favor del gobierno de turno (Fujimori praxis en los 90; PPK praxis en 2018), sino algo que ocurre a diario en oficinas de gobierno distrital, regional y nacional, también en restaurantes, automóviles y casas discretas: confabulaciones para asaltar al Estado; compra de conciencias y cobro de comisiones en los negocios entre el sector público y privado. Solo ayer, mientras tomaba un café en un apacible restaurante de mi ciudad, en la mesa contigua dos tipos hablaban sobre cómo sacar mejores comisiones del trato que harían con un funcionario de transportes. Así de fácil, así de corriente y público se ha hecho negociar con los bienes del Estado.

Hace unos años, mientras dictaba cursos de Ética en la Gestión Pública para alcaldes y gerentes municipales de diferentes regiones del país, uno de ellos habló claro con los demás y dijo: “Ya sabemos que todos vamos a pedir una comisión en las licitaciones que hagamos, pero no seamos tan avariciosos, ¿por qué no contentarnos con un 5%?; hay muchos que se están acostumbrando a pedir el 10%, incluso el 15%”. Ese (también) es el Perú, y aquí no solo se trata de autoridades corruptas, sino de todas aquellas pequeñas y grandes empresas que tienen como práctica común sobornar a funcionarios públicos para aminorar sus costos y/o multiplicar sus ganancias. Otro alcalde preguntaba: “Yo quiero actuar limpiamente, ¿pero qué puedo hacer si al ganar las elecciones mis familiares y amigos me piden un puesto o un favor?; cuando yo deje el cargo en cuatro años, los tendré a todos como enemigos el resto de mi vida”.

Así actúa gran parte de la sociedad peruana, que asume como natural que si un amigo, familiar o compañero de partido llega a un cargo importante, tiene la obligación de repartir beneficios entre su clan antes que servir a su comunidad o al país. Hay quienes dicen que la descentralización no vale la pena por la corrupción local, olvidando lo que a todas luces es evidente: que el latrocinio a mayor escala, tantas veces amparado por leyes, jueces y legisladores, se cocina en el nivel nacional, donde las tajadas y comisiones son millonarias. He ahí Fujimori, he ahí Toledo, he ahí García, he ahí Humala, he ahí Kuczynski.

FOTO: KARINA PACHECO MEDRANO

La persistente miopía de las élites

El triste espectáculo ofrecido por el gobierno de PPK también nos está mostrando cuánto daño le hace al Perú tener unas élites y unos líderes de opinión entrampados en una mirada virreinal, atávica, racista. En los principales medios de comunicación nacional, para las elecciones de 2011 y de 2016 se vendió el sebo de culebra de Pedro Pablo Kuczynski Godard como “Presidente de lujo”.

Racistas y clasistas como somos los peruanos de arriba abajo, fue fácil propalar el cuento de que un hombre (de apellidos europeos) que hablaba inglés perfectamente y había pasado por universidades como Oxford y Princeton, acompañado “por los mejores técnicos”, de las “mejores universidades del Perú y el extranjero”, no podría hacer sino un gobierno de lujo. Pasando por alto su largo prontuario como lobbysta en favor de empresas amigas, hoy mismo podemos escuchar a varios analistas preguntarse cómo un gobierno que venía “con las mejores credenciales” y “los mejores equipos” haya acabado de esta manera.

Con esa miopía no se puede ver que ninguna “credencial” es vacuna contra la naturalizada costumbre de expoliar al país si se tiene el mando: “el que puede, puede”. Olvidamos a Manuel González Prada cuando hace más de un siglo hablaba de esos hijos privilegiados que podían ir desde niños a educarse en Europa, pero vueltos al Perú “con todas las apariencias de gentes civilizadas (…) reaparece la fiera”. PPK es el vivo retrato de una élite que considera que el Perú es su chacra y que su sola presencia en el gobierno ha significado “un lujo” para un país que desprecia; su carta de renuncia, sin ninguna autocrítica, nos muestra a un sujeto que parece convencido de haber sido traicionado por el Perú; no al revés.

Paradójicamente, los keikovídeos también nos han mostrado el divorcio entre ese Perú del pasado y el Perú en cambio. Cuando muestran a un Kenji Fujimori y a un Guillermo Bocángel ofrecerle a un congresista puneño de apellido indígena, Mamani, que si torcía su voto contra la vacancia presidencial podría almorzar con el presidente de la República, “un almuerzo de la conchasumadre”, “Así es, primero te sirve piqueíto”; parece que estuviéramos retrocediendo al tiempo de las haciendas, donde un Mamani solo era visto como un pongo que debería sentirse hechizado ante el llamado a comer en la misma mesa del patrón.

El congresista Moisés Mamani tiene una larga colección de delitos que deben ser sancionados, pero la sorna con la que ha grabado los intentos de soborno de los mensajeros de Kuczynski, incluido a su “finísimo” abogado Alberto Borea, ponen en evidencia que a la hora de robar al Estado todos se dan la mano, y que los orígenes étnicos, geográficos y sociales a nadie inmunizan contra el ejercicio de la corrupción.

Desmemorias y acomodamientos

Esta historia podría haber sido otra si no fuéramos un país alérgico a la memoria histórica, incluso a la más reciente. PPK nunca tendría que haber sido nuestro presidente, ni Keiko Fujimori, hija del dictador más corrupto de nuestra historia republicana, debió tener la posibilidad de ser la opción B y con ella colocar en el Congreso a esa cantidad ingente de congresistas indeseables que hoy imponen las peores reglas de juego a nuestro país.

Cusco 1968. Imagen de redes.

Hoy vuelven a circular por redes imágenes de 1968 mostrando una marcha en el Cusco con un cartel que apunta “PPK traidor”, por haber fugado del país luego de enriquecer las arcas de una corporación extranjera a costa de las peruanas; por esa alergia a la memoria olvidamos también su nefasta actuación como ministro de Energía y Minas en el segundo gobierno de Belaunde, cuando se dedicó a acelerar la inflación y a exonerar de impuestos a las grandes empresas mineras; y olvidamos también los grandes negociados que hizo en favor de sus empresas cuando fue ministro de Economía y Finanzas de Toledo. De todo ello hay abundantes evidencias en la prensa de los años 60, 80 y 2000. Durante más de 50 años PPK ha lucrado con el Estado sin ver en el Perú poco más que un botín para beneficio de sus negocios y sus socios. Y sin embargo, para el año 2011 y luego para 2016, todo aquello había quedado olvidado.

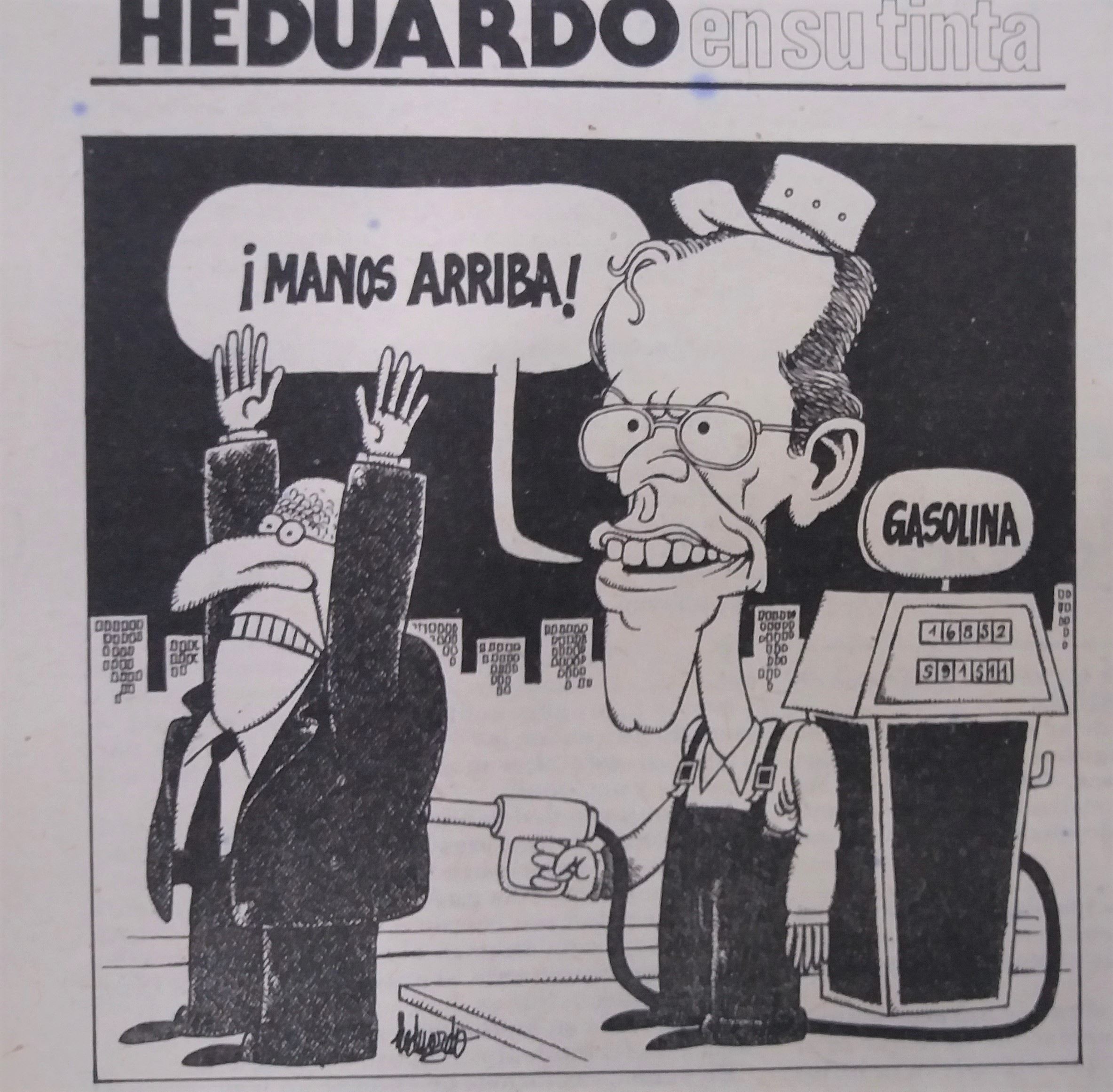

El Observador, noviembre 1981.

Pero el problema no solo viene de la clase política que nos gobierna, ni de los medios que nos venden una y otra vez veleidades y miedos, ni de nuestra desmemoria; a las autoridades que hoy denostamos las elegimos nosotros, la diversa sociedad peruana de costa, sierra y selva; pobres, ricos y clases medias; criollos, andinos, afroperuanos y amazónicos; izquierdas y derechas. Todos hemos sido cautivados por “el modelo” por el que la plata es lo que más importa si quieres ser feliz/”exitoso”, si quieres “darle a tu familia lo mejor”, si quieres ser respetado en este país erigido cual pirámide de desprecios y discriminaciones. Por la plata vale todo; por eso a los de más arriba y más abajo les da igual cómo conseguirla; los unos lo harán para mantener unos códigos de vida por los que “darse un gustito” es viajar al Cusco o al Caribe un fin de semana y alojarse en hoteles de 1000 dólares la noche; para los de más abajo será hacer cualquier malabarismo para pagarle a los hijos el colegio más caro posible, para acceder a restaurantes, clubes y marcas que les permitan demostrar que “son alguien” o que no están “abajo”.

Mientras uno se pueda acomodar a este sistema de cosas, nadie protesta por la reducción de los derechos laborales, ni por el abandono de la educación y la salud pública, que en cualquier sociedad verdaderamente democrática ofrece servicios de calidad a sus ciudadanos. Mientras uno pueda darse esos gustitos y pagar colegios y servicios de salud privados, a nadie le importa que corruptos y corruptores se embolsillen millones del erario público que deberían dirigirse a implementar hospitales, universidades y escuelas, a pagar sueldos dignos a maestros y personal de salud, a fondos de promoción agrícola e industrial.

Si mucha gente muere porque no puede pagar los análisis y medicinas que no ofrece un hospital público peruano, si hay niños desnutridos porque sus alcaldes se roban el dinero del vaso de leche, si hay productos agrícolas que se pudren porque no hay programas de prevención de desastres, si hay millones de escolares cuyo potencial científico, artístico o deportivo se pierde porque no pudieron acceder a una educación, salud o nutrición de calidad, ¿a quién le importa?

La corrupción se seguirá comiendo el futuro de nuestro país mientras cada cual siga velando únicamente por su círculo más íntimo; si como sociedad seguimos mirando a un costado y nos acomodamos a esas reglas de juego. Ojalá la crisis que hoy atravesamos nos desafíe a mirarnos en el espejo y sacar luces de allí, en lugar de volver a enterrarlo, como ya hicimos en el pasado.

(Foto abridora: Karina Pacheco Medrano)